Hüftarthroskopie / Hüftgelenkspiegelung

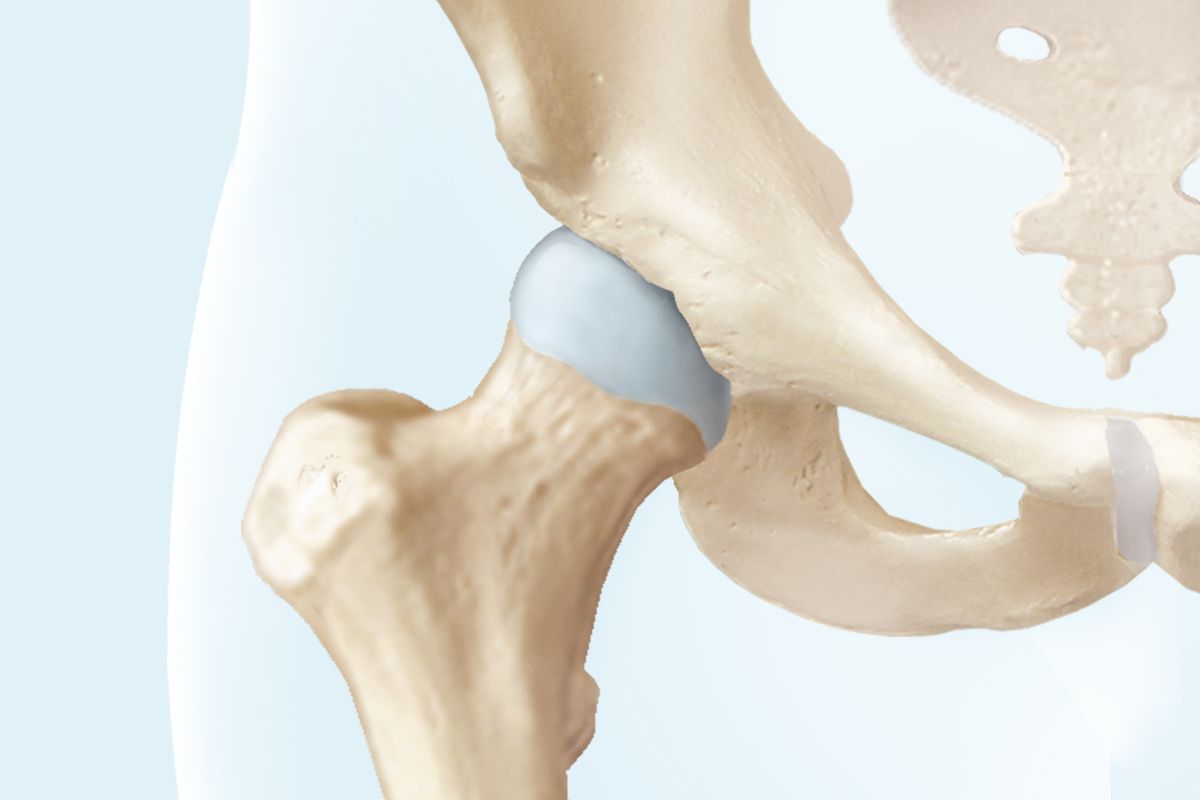

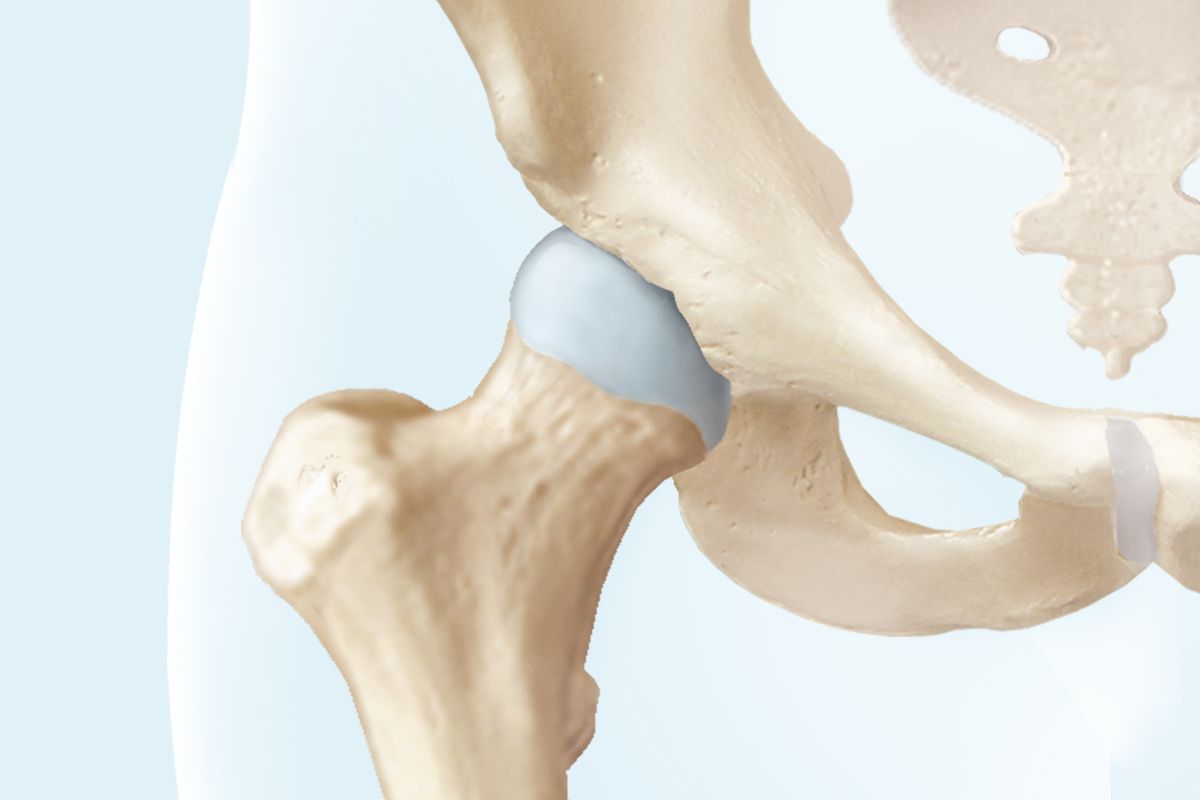

Eine Hüftarthroskopie (Hüftgelenkspiegelung) ist meist dann notwendig, wenn eine Erkrankung des Hüftgelenks vorliegt (sogenanntes femoroacetabuläres Impingement).

Grund für ein femoroacetabuläres Impingement

Bei bestimmten Bewegungen kommt es zum Anschlagen des Schenkelhalses nahe am Oberschenkelkopf an der Pfanne im Beckenknochen. Dies betrifft typischerweise den vorderen oberen Anteil des Hüftgelenks. Das Anschlagen tritt bei Bewegungen in Beugung bei gleichzeitiger Drehung des Hüftgelenks nach innen auf.

Ist ein Knorpelschaden beim Hüftgelenk noch nicht zu weit fortgeschritten, kann es mit einer Hüftarthroskopie länger erhalten werden.

Ursächlich dafür ist typischerweise eine Taillierungsstörung am Schenkelhals (sogenannte Cam- oder Nockenwellen-Deformität) oder ein übermässiges Hervorstehen des Pfannenrands (sogenannte Pincer- oder Beisszangen-Deformität). In der Mehrzahl der Fälle liegt eine Kombination aus beidem vor. Durch das wiederholte Anschlagen des Schenkelhalses an der Pfanne kommt es mit der Zeit zu einer Schädigung oder einem Riss der Gelenklippe (Labrum). Auch entstehen Schäden am Knorpel, der Gleitfläche des Gelenks, was dann unter Umständen zu einer Hüftarthrose führen kann.

Wenn der Knorpelschaden noch nicht zu weit fortgeschritten ist, besteht die Möglichkeit, die Knochenkonturen in einer Operation zu korrigieren und die Gelenklippe zu nähen. Je nach Ausmass und Lokalisation des Problems ist dies bei einer Hüftarthroskopie möglich. Bei ausgedehnten Schäden bedarf es allerdings einer sogenannten chirurgischen Luxation, um das Problem offen angehen zu können.

Im Allgemeinen sind bei über 40-Jährigen die Schäden am Gelenk schon zu weit fortgeschritten, um eine solche Operation noch sinnvoll durchführen zu können.

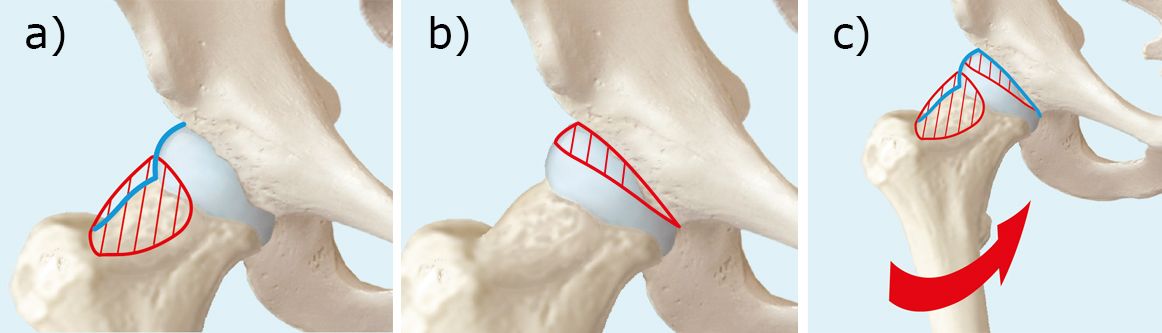

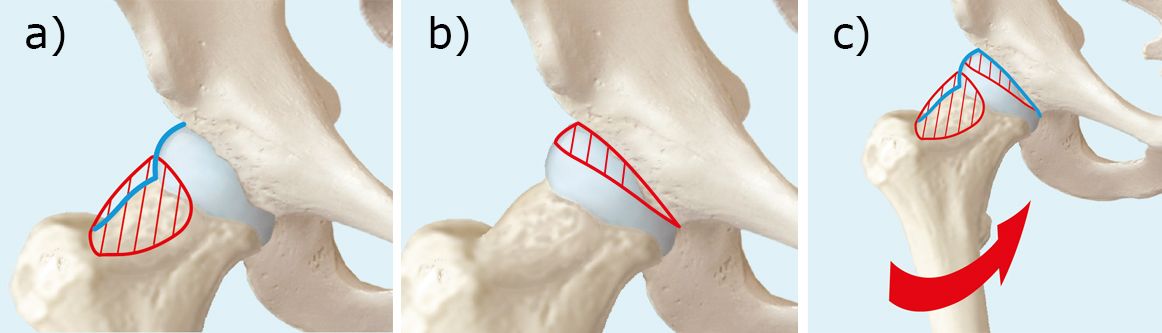

a) Taillierungsstörung am vorderen/seitlichen Schenkelhals (Cam-Deformität)

b) Zu weit vorstehender Pfannenrand (Pincer-Deformität)

c) Bei Bewegungen in gebeugter Haltung und gleichzeitiger Drehung des Hüftgelenks nach innen kommt es zu einem Anschlagen des Schenkelhalses an der Pfanne (femoroacetabuläres Impingement)

Operation

Arthroskopischer Eingriff

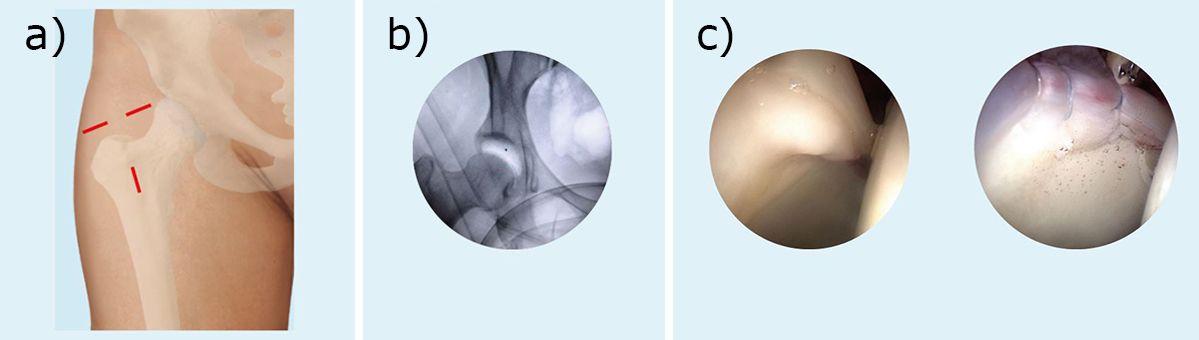

Für die Hüftarthroskopie verwendet man eine 6 mm breite Kanüle, die eine Spülflüssigkeit durchlaufen lässt und durch die eine Kamera ins Hüftgelenk eingeführt werden kann.

Der dafür notwendige Hautschnitt ist ca. 1 cm lang. Zuvor lässt man entweder Luft ins Gelenk ein, oder es wird mit Hilfe einer speziellen Einrichtung Zug auf das Bein ausgeübt. Dies dient dem Zweck, den Oberschenkelkopf aus der Pfanne zu ziehen und das Gelenkinnere einzusehen. Die Hüftgelenkkapsel öffnet man in der Tiefe auf einer Länge von etwa 2 cm.

Durch ein oder zwei zusätzliche, ebenfalls ca. 1 cm lange Hautschnitte, führt man weitere Instrumente ins Gelenk ein. Mit ihnen wird beispielsweise der vorstehende Pfannenrand getrimmt, der Schenkelhals retailliert oder die Gelenklippe mit Ankerfäden refixiert.

Ist die Gelenklippe für eine erfolgversprechende Refixation schon zu stark geschädigt, entfernt man den instabilen Anteil. Während der Operation kontrolliert man mit Hilfe eines Röntgengeräts, ob die Korrektur der Knochen wunschgemäss ausfällt. Anschliessend erfolgt das Nähen der Zugänge und man deckt alles mit einem Verband ab.

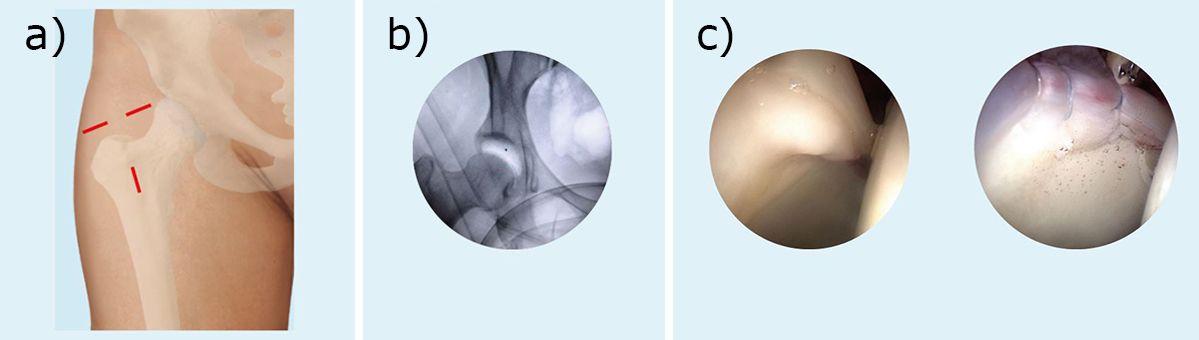

a) Über kleine Hautschnitte führt man die Kamera und die Arbeitsinstrumente ins Hüftgelenk ein.

b) Indem Zug auf das Bein ausgeübt wird, wird der Oberschenkelkopf aus der Pfanne gezogen, so dass das Gelenkinnere eingesehen werden kann.

c) Gerissene Gelenklippe (Labrum) vor und nach der Refixation am vorderen oberen Pfannenrand (Labrum = «Dichtungsring»).

Ablauf am Operationstag

Das Anästhesieteam bereitet Sie auf den Eingriff vor. Die Operation dauert üblicherweise 90 bis 120 Minuten. Nach dem Eingriff überwacht man Sie kurzzeitig im Aufwachsaal. Sobald Sie wieder ansprechbar sind und medizinisch gesichert wurde, dass es Ihnen gutgeht, bringt man Sie zurück in Ihr Zimmer auf der Bettenstation.

Nach der Operation

Den Rest des Tages verbringen Sie grösstenteils im Bett. Vor allem wenn die Wirkung der Schmerzmittel abklingt, die Sie während des Eingriffs erhalten haben, können Schmerzen auftreten. Zögern Sie in diesem Fall nicht, die Pflege nach schmerzlindernden Medikamenten zu fragen.

Operationswunden

Die drei kleinen Operationswunden verschliesst man in der Regel mit je zwei Einzelknopfnähten. Meistens wird dabei ein Faden verwendet, der sich nicht von selbst auflöst und daher nach 14 Tagen entfernt werden muss. Der Verband, der im Operationssaal angelegt wird, wird normalerweise am ersten Tag nach der Operation durch kleinere Folienheftpflaster ersetzt. Diese sind wasserdicht, daher ist das Duschen möglich. Sofern die Pflaster nicht undicht werden, belässt man sie für 2 Wochen bis zur Fadenentfernung bei Ihrer Hausärztin oder Ihrem Hausarzt.

Mobilisation

Noch am Operationstag passt Ihnen eine Physiotherapeutin oder ein Physiotherapeut eine Bewegungsschiene an, durch die Ihr Hüftgelenk im schmerzfreien Bereich bewegt wird. Die Pflege hilft Ihnen, wenn Sie nach der Operation zum ersten Mal aufstehen.

Am nächsten Tag lernen Sie in der Physiotherapie, wie Sie richtig an Stöcken gehen und den Hometrainer korrekt benutzen. Das operierte Bein dürfen Sie im Stehen so weit belasten, wie die Beschwerden es zulassen.

Beim Gehen müssen Sie aber immer zwei Gehstöcke zu Hilfe nehmen, damit die Hüfte so weit entlastet wird, dass keine Schmerzen auftreten. Die Stöcke sollten Sie auf jeden Fall sechs Wochen lang benutzen. Was nicht mit zwei Gehstöcken machbar ist, sollten Sie grundsätzlich unterlassen!

Wenn beim Eingriff die Gelenklippe refixiert wurde, gilt für das operierte Hüftgelenk zudem eine Beugelimite von 90 ° (d. h., der Winkel zwischen Rumpf und Oberschenkel darf im Sitzen und insbesondere auf dem Hometrainer nicht kleiner als 90 ° sein). Im Alltag darf das Hüftgelenk für die Körperpflege/Selbständigkeit (Socken anziehen etc.) ohne Belastung aber weiter gebeugt werden.

Austritt

Sie dürfen in der Regel am zweiten Tag nach der Operation nach Hause. Dies ist der Fall, wenn Sie wieder so selbständig sind, dass Sie aus dem Bett aufstehen, an zwei Stöcken gehen und sicher Treppen steigen können sowie die Schmerzen unter Kontrolle sind und Sie in den Übungen auf dem Hometrainer (siehe unten) instruiert wurden.

Nachsorge

Hometrainer

Damit es nicht zu Verwachsungen zwischen dem retaillierten Knochen und der Gelenkkapsel kommt, ist es für ein gutes Operationsresultat entscheidend, dass das Hüftgelenk bereits ab dem ersten Tag nach der Operation regelmässig durchbewegt wird.

Zu Hause sollten Sie die Übungen auf dem Hometrainer in den ersten sechs Wochen täglich zweimal je 20 Minuten lang ausführen. Der Hometrainer muss dafür so eingestellt werden, dass er keinen Widerstand bietet.

Falls Sie noch keinen Hometrainer besitzen, empfehlen wir Ihnen dringend, sich schon vor der Operation einen anzuschaffen, damit Sie die Übungen zu Hause nahtlos fortführen können. Gebrauchte Hometrainer sind auf Internetplattformen (wie Ricardo, Anibis, Ebay usw.) schon für weniger als 50 Franken erhältlich. Um die Beugelimite von 90 ° einzuhalten, muss der Sattel am Hometrainer hoch genug eingestellt werden.

Normales Velofahren empfehlen wir wegen des Sturzrisikos und der stärkeren Belastung in den ersten sechs Wochen nicht.

Verknöcherungsprophylaxe

Nach einem Eingriff am Hüftgelenk kommt es unter Umständen um das Gelenk zu Verknöcherungen. Um das zu verhindern, ist die Einnahme von Entzündungshemmern (nichtsteroidale Antirheumatika, meist Voltaren oder Brufen) während 14 Tagen nach der Operation empfehlenswert.

Thromboseprophylaxe

Nach einem Eingriff am Hüftgelenk bilden sich gelegentlich in den Beinvenen gefährliche Blutgerinnsel (Thrombose oder Lungenembolie), darum verordnen wir Ihnen zur Vorbeugung für 14 Tage einen Blutverdünner (meist eine Tablette Xarelto pro Tag).

Physiotherapie

In den ersten sechs Wochen nach der Operation braucht es in der Regel keine formelle Physiotherapie. Wie beschrieben sind jedoch die täglichen Übungen auf dem Hometrainer wichtig.

Ab der siebten Woche nach der Operation lässt man die Gehstöcke weg. Hier beginnt dann auch meistens die aktive Physiotherapie. Diese hat zum Ziel, die Muskulatur zu kräftigen und den Bereich zu erweitern, in dem sich das Gelenk schmerzfrei bewegen lässt.

Für die Physiotherapie können Sie entweder weiterhin das Angebot des KSW in Anspruch nehmen oder zu einer Physiotherapie am Wohnort wechseln.

Arbeitsunfähigkeit

Die Dauer der Arbeitsunfähigkeit nach einer Hüftarthroskopie hängt von der Art der arthroskopischen Operation und Ihrer beruflichen Tätigkeit ab. Bei einer nicht körperlich belastenden Tätigkeit (Büroarbeit) beträgt die Arbeitsunfähigkeit in der Regel 6 Wochen. Bei einer körperlich belastenden Tätigkeit rechnet man mit einer Arbeitsunfähigkeit von 12 Wochen.

Sport

Es ist empfehlenswert, auf Sport in den ersten 3 Monaten nach der Operation zu verzichten. Frühestens dann kann man wenig belastende sportliche Aktivitäten wie normales Velofahren oder Joggen wieder aufnehmen. Mit sogenannten Stop-and-go-Sportarten (plötzliches Stoppen und Wiederlosrennen) wie beispielsweise Tennis, Squash, Handball, Fussball, Hockey sollte man frühestens nach 4 Monaten wieder beginnen.

Nachkontrollen

Eine erste Kontrolle mit Röntgen erfolgt nach 6 Wochen, wobei man einerseits die Beweglichkeit des Hüftgelenks untersucht und andererseits die Form der getrimmten Knochenanteile analysiert. Die zweite Kontrolle findet nach 3 Monaten statt und beschränkt sich auf eine klinische Untersuchung sowie eine Beurteilung der Belastbarkeit. Nach einem Jahr schliesst man die Behandlung in der Regel mit einer letzten Kontrolle ab. Ein Röntgenbild wird dann nur bei Bedarf bzw. Beschwerden angefertigt.

Gefahren und Risiken

Risiken und Komplikationen

Jede Operation ist mit gewissen Risiken verbunden und kann zu Komplikationen führen. Was dies im Zusammenhang mit einem hüftarthroskopischen Eingriff bedeutet, wird im Folgenden erläutert. Bei der Operation muss man von den Hautschnitten bis zum Hüftgelenk gelangen. Dabei können grundsätzlich alle zwischen Haut und Gelenk liegenden Strukturen verletzt werden.

Schäden am Hüftgelenk

Beim Anlegen des ersten Zugangs zum Gelenk (für das Einführen der Kamera) muss sich die Operateurin oder der Operateur allein auf seinen Tastsinn und das Röntgengerät verlassen.

Dabei kommt es in seltenen Fällen (1 – 3 %) zu umschriebenen Schäden an der Gelenklippe oder dem Gelenkknorpel, die unter Umständen eine Arthrose des Gelenks herbeiführen. Sobald die Kamera im Gelenk ist, können die anderen Zugänge unter Sicht angelegt werden, was solche Risiken minimiert.

Bei der Eröffnung der Kapsel können darüber liegende Strukturen wie Muskulatur und Nerven beschädigt werden, das kommt aber sehr selten vor. Bei einer Refixation der Gelenklippe kann ein eingebrachter Anker aus der Gelenkfläche hervorragen. Dies kontrolliert man jedoch explizit.

Wenn der Verschluss der Kapsel ungenügend ist oder es beim Eingriff zu einer Verletzung weiterer Strukturen kam, führt dies möglicherweise zu einer Instabilität der Hüfte, aber auch das ist selten.

Ebenfalls selten (< 1 %) bricht bei einem arthroskopischen Eingriff die Spitze eines Arbeitsinstruments im Hüftgelenk ab. Eine Bergung des Fremdkörpers verlängert nicht nur die Operationsdauer, sondern führt auch zu höheren Risiken für das Auftreten weiterer Komplikationen. In manchen Fällen ist dann auch ein offener Zugang vonnöten.

Die Retaillierung schwächt der Knochen vorübergehend, so dass er in den ersten Wochen nach der Operation im Extremfall (beispielsweise bei einem Sprung oder einem Ausfallschritt) brechen kann (sogenannter Schenkelhalsbruch). Wenn Sie in den ersten 6 Wochen jedoch konsequent zwei Gehstöcke benutzen, schliesst das eine solche Komplikation weitgehend aus.

Eine weitere, ebenfalls äusserst seltene Komplikation (< 1 %) ist das Absterben des Hüftkopfes infolge einer Minderdurchblutung nach der Verletzung eines versorgenden Blutgefässes.

Bei ungenügender Retaillierung des Schenkelhalses ist in seltenen Fällen eine erneute Operation notwendig.

Verwachsungen am Hüftgelenk

Auch bei regelmässigem Durchbewegen des Hüftgelenks auf dem Hometrainer besteht das Risiko, dass es zu Verwachsungen zwischen dem retaillierten Knochen und der Gelenkkapsel kommt. Falls diese Verwachsungen sich im weiteren Verlauf nicht von selbst lösen und der Bereich, in dem sich die Hüfte nach der Operation schmerzlos bewegen lässt, eingeschränkt bleibt, löst man sie unter Umständen in einer Folgeoperation. Das Risiko liegt jedoch unter 5 %.

Nervenverletzungen

Das Risiko einer Nervenverletzung im Rahmen einer Hüftarthroskopie liegt bei 1 bis 2 %. Meist handelt es sich dabei um eine vorübergehende Schädigung, die durch die spezielle Lagerung verursacht wird, bei der man Zug auf das Bein ausübt.

Von solchen Nervenverletzungen (Quetschungen und Dehnungen) erholt sich der Körper in der Regel innerhalb einiger Wochen bis Monate nach der Operation. Äusserst selten kommt es zu bleibenden Schäden, beispielsweise weil beim Einführen der Instrumente die Struktur eines Nervs verletzt wird.

In aller Regel führen bei einer Hüftarthroskopie verursachte Nervenverletzungen nur zu einem vorübergehenden Ausfall der Sensitivität, nicht aber zu einer Muskellähmung. Besonders gefährdet sind die Genital- und die Dammregion sowie die Oberschenkelregion. In diesen Bereichen sind ausserdem lagerungsbedingte Druckschäden an der Haut möglich, die sich aber meist rasch zurückbilden.

Blutergüsse

Bei einer Hüftarthroskopie kommt es durch die Verletzung kleinster, durch die Muskulatur verlaufender Gefässe häufig zu Blutergüssen im Oberschenkel, die aber keiner speziellen Behandlung bedürfen. Äusserlich erkennt man sie an druckempfindlichen blauen Flecken, wie sie auch im Alltag auftreten, wenn man beispielsweise mit dem Bein angestossen ist. Eine Verletzung grösserer Blutgefässe, die eine Folgeoperation erforderlich macht, ist äusserst selten (< 1 %). Häufig hingegen ist ein Anschwellen des Oberschenkels durch Spülflüssigkeit, die aus dem Gelenk ins umliegende Gewebe austritt. Eine solche Schwellung geht innert weniger Tage von selbst zurück.

Infektionen

Das Eindringen von Bakterien ins Hüftgelenk im Rahmen einer Hüftarthroskopie macht eine Folgeoperation zur Spülung des Gelenks notwendig, kommt jedoch nur äusserst selten vor (< 1 %).

Langzeitverlauf

Die Wahrscheinlichkeit, dass – auch aus anderen Gründen – eine Folgeoperation notwendig wird, liegt laut Literatur bei insgesamt 6 bis 8 %.

Typischerweise treten die ersten Symptome eines Impingements in der Hüfte erst auf, wenn das Hüftgelenk durch das wiederholte Anschlagen schon in einem gewissen Mass geschädigt ist. Entsprechend diagnostiziert man ein femoroacetabuläres Impingement auch erst dann.

Die bis zu diesem Zeitpunkt entstandenen Schäden am Gelenkknorpel macht die Hüftarthroskopie nicht rückgängig. Deshalb besteht das Risiko weiterhin, dass im Lauf der Zeit eine Arthrose des Hüftgelenks entsteht.

Sie kann durch den Eingriff also meist nicht verhindert, sondern lediglich hinausgezögert werden. Je stärker der Knorpelschaden zum Zeitpunkt des arthroskopischen Eingriffs ist, desto früher muss das Hüftgelenk durch ein künstliches Gelenk ersetzt werden.

Um die Differenz zwischen der Lebenserwartung der Patientin oder des Patienten und der Lebensdauer der Prothese so gering wie möglich zu halten, sollte man den Ersatz des Hüftgelenks so lange als möglich hinauszögern.

Mehr Informationen zum Spitalaufenthalt im KSW

Steht bei Ihnen eine Behandlung an? Oder möchten Sie einen Ihnen nahestehenden Menschen besuchen? Wir setzen alles daran, dass Sie sich am KSW wohlfühlen.